Pubblicato il 28 giugno 2014, ultima modifica 7 dicembre 2022

Le E.326 fanno parte del lotto di tre modelli nati per il primo servizio in corrente continua a 3KV: le altre furono la E.626 e la E.428. I tre modelli sono accomunati dal tipico aspetto derivato dalle precedenti trifase: cassa centrale con due avancorpi. Erano pensate per diversi tipi di servizio: le E.626 destinate a treni locali e merci, le E.326 a treni viaggiatori veloci ma relativamente leggeri, le E.428 a composizioni veloci pesanti.

Foto aerea dal cavalcavia sullo scalo Padova Campo Marte lungo la direttrice per Bologna – Maggio 1974 – tratta da marklinfan.com – originale © di Alessandro Muratori da Mondo Ferroviario

I primi studi della E.326 iniziarono nel 1928, a valle dei successi ottenuti con le E.626, e già nel 1930 furono consegnate le unità di preserie realizzate dalla Breda di Milano classificate E.326.001 / 002. Avrebbero dovuto essere i “levrieri” delle FS (ricordiamo che le trifase erano tutte limitate ai 100 Km/h), ma a differenza di quello delle E.626 il progetto fu tutt’altro che un successo. Le E.326 ereditarono l’impianto dalle macchine a vapore: grandi ruote di trazione, con carrelli di instradamento che servissero anche a diminuire il carico assiale. Il rodiggio fu 2’C2′, con tre gigantesche ruote motrici: diametro di ben 2.050 mm.! Nonostante i 4 assi dei carrelli di instradamento, il carico assiale fu elevato: 20.2 ton.

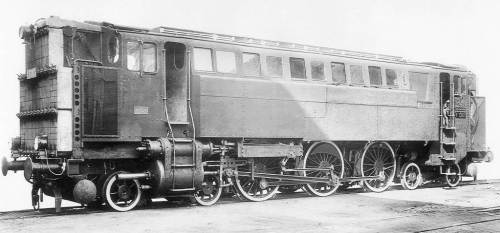

Per quanto raro, tale rodiggio (più da locomotiva a vapore che da locomotore elettrico) si ritrova anche in alcune realizzazioni all’estero: in Francia (Midi 3100 del 1923) , Germania (E 06 del 1924, ed anche la Diesel V3201, poi V120, del 1929) e Stati Uniti (P5 della PRR del 1931). Le tedesche, a differenza di tutte le altre, erano azionate da bielle.

DR V3201 (poi V120) – Foto da http://www.douglas-self.com

Le americane PRR P5a in versione modificata (davanti) e originale (dietro). Immagine © da http://www.subchat.com

Le sospensioni erano basate su molle a balestra. Ogni asse aveva due motori: i tipo 42.200 che sarebbero poi stati usati anche per le E.428, e che condividevano alcuni elementi con i 32.200 che dotavano le E.626. I motori erano dotati di eccitazione in serie e permettevano la combinazione di serie, serie-parallelo e parallelo con due gradi di indebolimento per ogni combinazione. Il circuito di trazione era derivato da quello E.625.008. La potenza complessiva era di 1.890 kW (continuativi) e 2.100 kW (orari).

I due prototipi vennero inviati per le prove di preesercizio sulla Benevento-Foggia e successivamente, dopo l’elettrificazione del 1931, anche sulla Benevento-Napoli (via Caserta). Su queste linee, abbastanza tortuose e impegnative sotto il profilo altimetrico, non fu possibile testare le doti velocistiche della macchina, che era disegnata con l’ambizione di avere una velocità di esercizio di 150 Km/h. In considerazione del tipo di linea i due prototipi adottarono un rapporto “corto” (26/106), che fu poi allungato (29/103) quando vennero trasferite su linee più consone all’uso previsto dal progetto. Le prove mostrarono vari limiti, tra cui problemi di tipo meccanico tra le ruote e il binario, come l’usura dei bordini delle ruote e la difficoltà di impegnare il ramo deviato degli scambi alla velocità di 30 km/h. Il carico assiale, anche se ripartito su sette sale, era elevato. Inoltre, il fatto che solo tre delle sette sale fossero motrici faceva sì che il peso aderente fosse una piccola frazione di quello reale: a fronte di 114,4 ton. lorde, il peso aderente era di solo 60 ton, pari al 52,4%. Risultato: grandi slittamenti… Anche il peso frenato era molto basso (70 ton.), e quindi la macchina necessitava di un buon carico trainato per poter viaggiare in sicurezza.

La richiesta di avere macchine da 150 Km/h (ripetuta poi per le E.428) era probabilmente dettata da richieste propagandistiche del regime: Mussolini diceva che “le Ferrovie sono lo specchio del progresso, lo sviluppo e l’ andamento di una Nazione…”. In effetti pare che durante le corse di collaudo sulla Direttissima quasi ultimata ma non ancora aperta al traffico (corse che avvenivano di notte quando non vi erano operai al lavoro nelle gallerie) con le E 326 si siano toccati i 150 Km/h. La richiesta però aveva ben poca rispondenza con la realtà: le linee italiane non ammettevano velocità superiori ai 120 Km/h per convogli che non fossero leggeri, né il materiale trainato disponibile era atto a velocità più elevate. E comunque i limiti evidenziati dalla E.326, soprattutto per la sua aggressività sul binario, ne consigliarono la limitazione della velocità massima. Anche dopo una modifica del sistema di richiamo dei carrelli portanti, si decise che le locomotive non dovevano superare i 130 km/h neppure qualora le linee fossero adeguate a velocità superiori a quelle allora in vigore. Inoltre, già alle velocità ammesse, il passo rigido relativamente corto dei tre assi motori centrali, che erano accompagnati da due carrelli portanti di tipo Ap 1100, causava un serpeggio della motrice al quale non si riusciva a porre rimedio. Problemi analoghi si riscontrarono anche sulle già citate macchine estere con uguale rodiggio.

Nonostante i limiti evidenziati, le FS commissionarono altre 10 unità alla Breda in attesa che il progetto della E.428 maturasse. Le 10 motrici, consegnate tra il 1932 e il 1933, presentavano alcune differenze rispetto ai due prototipi:

- erano più lunghe di 10 cm. La cassa fu allungata, e gli avancorpi ridotti. Su di essi, le luci furono posizionate più in basso.

- il frontale era piatto, anziché poliedrico come nei prototipi

- I finestrini laterali, che nei prototipi erano quasi quadrati, divennero marcatamente rettangolari, e sostituirono le quattro griglie di aerazione. Al tempo stesso, sulle fiancate, sotto la linea dei finestrini, vennero aperti sei gruppi di sei prese d’aria ad orecchio.

- Vennero montati pantografi tipo 32 in luogo dei tipo 22 che equipaggiavano i prototipi. Anche questi ultimi ricevettero poi i nuovi pantografi.

- Le apparecchiature di trazione erano analoghe a quelle della E.626 di seconda serie invece che di quelle che erano in dotazione ai prototipi, e che derivavano della E.625.008.

- La trasmissione era a foglia bloccata (come sulla 001, mentre la 002 aveva sperimentalmente montato una Westinghouse)

Le due immagini seguenti permettono di apprezzare le variazioni esteriori tra prototipi e macchine di serie.

Alcune modifiche estetiche (finestrini, luci, prese d’aria) furono successivamente riportate sui due prototipi, rendendoli più omogenei alle dieci macchine di serie. Tutte le macchine vennero poi dotate di griglia anti-infortunistica a protezione dei pantografi (1937).

Due stupende immagini di Bernhard Studer mostrano la 001 nel 1975, dopo l’uniformazione alle macchine di serie. Foto © tratte da Marklinfan, originali da photorail.com.

Secondo il Cornolò, i primi esemplari vestirono probabilmente la livrea nera che era tipica prima degli anni ’30. Passarono poi al al grigio pietra per la cassa, con il rosso cinabro (poi rosso segnale) per i panconi e il castano per il telaio e carrelli. Ben presto però il grigio pietra della cassa venne sostituito con la colorazione isabella.

Le E.326 prototipo in livrea originale dovrebbero essere state all’incirca come mostrato da questo modello – Foto © billyzel da flickr

Come le altre macchine dell’epoca, furono fregiate con il fascio littorio sul frontale.

Analogamente a quanto avveniva per le “cugine” E.626 e E.428, le E.326 erano dotate di un compressore meccanico ausiliario, che era azionato da un caratteristico biellino posto su un asse motore estremo.

Dopo il periodo di prova nel sud, le macchine furono assegnate alle linee veloci, iniziando con la Bologna-Firenze-Roma. Fu proprio una doppia doppia trazione di E.326 che il 22 aprile 1934 ebbe l’onore di trainare il treno inaugurale sulla Direttissima. Le macchine furono suddivise tra i depositi di Bologna e Firenze. Per un pò trainarono convogli importanti, non senza problemi dati i guai già evidenziati nel periodo di test, ed aggravati dal profilo altimetrico della linea. Così quando nel 1938 fu completata l’elettrificazione della Milano-Bologna, si preferì spostarle sulla tratta in pianura tra Bologna a Milano alla testa dei treni più veloci.

Quando le più fortunate E.428 giunsero a sostituirle, e le E.326 vennero in parte trasferite sulla Roma-Napoli, linea pianeggiante che presentava con numerosi rettilinei. I mai risolti problemi di serpeggiamento però costrinsero a ridurre la velocità, prima a 120 km/h e poi (dopo lo svio di una di esse nella galleria di Monte Adone, fortunatamente senza conseguenze) a 105 km/h.

E.326 a Rovigo nel 1975 – Foto © E.Paulatti da http://www.pugio.it

Durante la seconda guerra mondiale tutte le macchine furono danneggiate fino ad essere inutilizzabili, ma nell’immediato dopoguerra vennero tutte recuperate. Del lavoro si occuparono le Grandi Officine di Foligno, a parte la 006 che venne affidata alle Officine del Deposito Locomotive di Bologna. Le 004 e la 007 pare siano state trafugate dai tedeschi in ritirata, e recuperate a fine conflitto.

Gli anni successivi videro ancora alcune modifiche, dapprima nel tentativo di migliorare l’iscrizione in curva e ridurre il serpeggiamento, senza però che si riuscisse a risolvere i problemi. Si unificò l’equipaggiamento elettrico, rendendolo omogeneo a quello delle E.626 di quarta serie, e le macchine furono dotate di condotta per il riscaldamento elettrico delle carrozze (REC). Venne eliminato il compressore meccanico (con il tipico biellino che le accomunava a E.626 e e.428). Tra il 1960 e il 1961 fu montato il separatore D’Arbela, con le modifiche suggerite dall’Ing. Alfredo Greco.

Nel dopoguerra furono declassate a servizi meno prestigiosi, destinandole a treni locali, con ulteriore limitazione della velocità massima a 90 Km/h a partire dagli anni ’60. Raggruppate a Bologna, effettuarono servizi verso Piacenza, Rimini, Verona, Padova e Venezia.

E.326.006 con vomere a fine carriera (1981) traina un locale a Ferrara – Foto © E.Paulatti da http://www.pugio.it

Due belle immagini di Bernhard Studer mostrano la E.326.001 in testa ad un accelerato nel 1975. Foto © Studer, tratte da leferrovie.it e da marklinfan.com. originali provenienti da photorail.com

Le ultime modifiche riguardarono l’installazione dell’impianto ripetizione segnali.

Nel 1979 si decise di non sottoporle più a revisione generale, accantonandole alla scadenza. Nel 1982 tutte le unità risultavano ritirate, prime tra le macchine a 3KV. Nel mezzo secolo di servizio prestato, nessuna E.326 fu mai coinvolta in incidenti.

La E.326.004 malinconicamente accantonata a Bologna nel 1984. Verrà poi trasferita al Museo di Pietrarsa. Foto © Gabriele Fontana da flickr

Vennero tutte demolite, ad eccezione della E.326.004, che fu preservata ancora funzionante presso il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa dove ancor oggi può essere vista. La macchina museale presenta il vomere in giallo e nero come si usò dagli anni 80, ma probabilmente durante l’esercizio non ebbe mai tale colorazione. Montato solo negli ultimi anni, era in color castano.

E.326.004 a Pietrarsa – Foto © Giorgio Stagni da http://www.miol.it/stagniweb

Un po’ per l’epoca di esercizio ormai remota, un po’ per l’esiguo numero di macchine realizzate, ed un po’ per l’assenza di una E.326 nel parco storico FS, non vi sono in rete molte immagini delle E.326. Alcune belle foto di Enrico Paulatti sono visibili su www.pugio.it. Come sempre, varie foto storiche sono reperibili su photorail.com, che sarebbe una preziosissima risorsa, non fosse che moltissime immagini sono letteralmente sfigurate dalla presenza di watermark. Per fortuna vi sono le splendide immagini di Werner Hardmeier su drehscheibe-online.de, con una intera sezione dedicata al levriero zoppo.

Le informazioni riportate in questo articolo provengono da varie sorgenti, ma prevalentemente dal Cornolò e da marklinfan. Una scheda della motrice si trova su leferrovie.it.

Nel modellismo ed in scala N

In H0 vi sono (come sempre!) varie realizzazioni della macchina, ad esempio ad opera di Rivarossi, Vitrains, Uteca e Lineamodel, Lemaco e a volte un singolo produttore presenta più modelli, ambientati in epoche diverse.

In scala N invece la E.326 mi risulta realizzata solamente da Euromodell FP nel lontano 2001 – é ora fuori produzione. Si tratta di un modello raro e costoso, e ne mostriamo tutte le foto che siamo riusciti a reperire.

In H0 c’è il LEMACO E 326-003

Non pretendevo di essere esaustivo sulla (troppo vasta) H0, ma la segnalazione é comunque benvenuta. Grazie.