Pubblicato il 17 maggio 2014, ultima modifica 19 gennaio 2017

Claudio Vianini ha un interessante sito, con una sezione dedicata a disegni di treni (tra cui molti FS) usabili per uno screen saver. Gli stessi disegni sono stati usati per illustrare due interessanti libri da lui scritti con Jean Pierre Malaspina e dedicati alle composizioni ferroviarie italiane.

Qualche anno fa avevo per caso trovato un articolo di Claudio su photorail.com e lo avevo trovato affascinante, forse perché è una delle poche risorse in rete che parla di un treno che passava proprio sotto il terrazzo di casa mia quando ero bambino: la cosiddetta “vacca di Caldaro”, ufficialmente “Società Anoninima Ferrovia Transatesina” o “Überetschbahn A.G.”.

La pagina su photorail è però monca: le immagini sono assenti. Varie volte inoltre mi è capitato di trovare delle risorse interessanti in internet, solo per scoprire dopo qualche mese che erano sparite. Ogni tanto trovo anche in questo blog dei link a delle risorse interessanti che non ci sono più: il caso più eclatante è quello dell’interessantissimo Modellbahnmuseum al quale avevo dedicato un intero post, e che è completamente sparito nel nulla.

Così ho pensato di duplicare lo scritto di Vianini qui, per sicurezza… Lo ripubblico (dopo aver chiesto il permesso a Claudio) e mi permetto però di fare qualche piccola modifica, aggiungendo delle foto che documentino il viaggio di cui parla, qualche nota in margine e qualche piccolo brano – ma senza togliere nulla. Per dare a Cesare quel che è suo, scriverò in corsivo i brani originali di Claudio, per dargli il giusto credito.

Un viaggio nel passato: da Trento a Bolzano e ritorno

Immaginiamo di avere a nostra disposizione la macchina del tempo e di poter tornare nel passato, in una fresca mattina dell’estate 1933. Perché proprio il 1933? Le ragioni saranno spiegate nel seguito.

1. Trento – Bolzano

Mi accingo a compiere un percorso desiderato da tanto tempo. Sono alla stazione di Trento e sto aspettando di salire sul treno diretto n. 66S delle 11.03 che mi porterà a Bolzano. La stazione è ancora quella originale, costruita nel 1860, ma l’anno scorso (1932) è stato deciso di sostituirla con un nuovo edificio, che sarà pronto tra qualche anno (1936).

(Altre immagini della vecchia stazione di Trento, e molte altre relative alle ferrovie del Trentino -Alto Adige si trovano in una bellissima thread aperta da pamwagner47 sul forum di ferrovie.it). Entro, faccio il biglietto e mi reco al binario.

Il percorso è lungo la valle dell’Adige ed è di 56 km e sarà effettuato in quasi un’ora, 59 minuti per precisione, arrivando a destinazione pertanto alle 12.02. La locomotiva a vapore Gr. 685 è in testa al treno composto tutto da carrozze a carrelli, un bagagliaio, 6 di seconda classe recenti in castano e isabella e una in verde, 1 di prima classe e infine una carrozza letto della CIWL; infatti esso è partito da Roma alle 22.00, ha viaggiato di notte e terminerà la sua corsa a Fortezza.

Noto la presenza di diverse squadre di operai che stanno posando i pali per la prossima elettrificazione in trifase della linea (sarà inaugurata tra un anno circa).

Il treno è perfettamente puntuale, ma non è questo il tratto di percorso che m’interessa e appassiona. Ad ogni modo, incrocio una gran quantità di locomotive a vapore con i carri e le carrozze più disparate. Sono seduto in seconda classe, in uno scompartimento un po’ angusto. L’odore del fumo delle sigarette ha intriso i tessuti, è intenso e fastidioso. Il treno è poco frequentato. Le tendine dei finestrini pur fissate ballano un po’, sia per gli scossoni, sia per l‘aria che entra dagli spifferi. Mi piace particolarmente giocherellare con la levetta a molla che blocca i finestrini e con il posacenere rovesciabile.

Arriviamo puntuali alla mèta, le fermate intermedie sono state solo due: Mezzocorona e Ora. A Bolzano, 262 mslm, ho un po’ di tempo a disposizione. Qui la stazione è già stata rinnovata: al posto di quella originale del 1865 si trova oggi il nuovo edifico disegnato dall’Architetto Mazzoni delle Ferrovie dello Stato ed inaugurato il 24 maggio 1928.

Di fronte alla stazione si trova un bellissimo parco che ospita alte conifere (abeti bianchi e Nordmanniana, picea pungens, cedri dell’Himalaya e atlantici, sequoie, ginko biloba), palme, piante e cespugli fioriti ed ornamentali di grande pregio botanico). Una breve strada lo attraversa e giunge nella vicina piazza centrale, che fino a quindici anni fa si chiamava Johannisplatz (tutto il territorio che percorrerò oggi era parte dell’Impero Austroungarico fino al 1918) ed ora è dedicata a Vittorio Emanuele: tra altri quindici anni (e un’altra guerra) diventerà l’odierna piazza Walther. Nella piazza giungono varie linee tramviarie, percorse da vetture con la tipica cassa in legno.

Una linea (la Grieser Bahn, costruita nel 1919, passa sul ponte Talvera e va verso Gries.

Gries, che ha la sua funicolare del Gùncina, è ancora un paese separato: di qui a pochi anni verrà incorporato nella città di Bolzano diventandone un quartiere.

Un’altra linea tramviaria, costruita nel 1907, va in direzione opposta: si dirige verso stazione e poi costeggia la linea del Brennero fino a Rencio, dove uno spintore le prende in carico per portarla sull’altopiano del Renon tramite una cremagliera. E’ gestita dalla FEAR – Ferrovia Elettrica dell’Alto Renon.

Questa foto è degli anni ’50, e la piazza di chiama ormai Piazza Walther. Qui giungevano le motrici della Ferrovia del Renon, come quella che si vede, – Immagine Coll. G. Fiorentino da www-clamfer.it

La terza linea è la Jakober Bahn, costruita nel 1914 per raggiungere san Giacomo. Per la sua realizzazione è stato necesssario vincere le resistenze della Ferrovia del Brennero che ne temeva la concorrenza per il traffico locale. Oltrepassa il fiume Isarco sul ponte Loreto che fiancheggia il ponte della ferrovia e prosegue verso sud. Due anni fa (1931) è stata prolungata fino a raggiungere Laives, che dista 10 Km.

Poco oltre il ponte vedo salire sul poggio soprastante una funicolare che, passando su un ardito ponte in pietra, si inerpica tra le rocce e raggiunge una sorta di terrazza naturale che si affaccia sulla città: il Virgolo (m.480). La stazione della funicolare verrà distrutta dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale, e questa verrà poi sostituita nel 1957 da una funivia destinata ad essere smantellata nel 1976.

Funicolare del Virgolo nel 1932 – Foto tratta da un post di Corrado Sala su http://www.ferrovie.it/forum

La stazione a monte della funicolare del Virgolo – Vecchia cartolina caricata da pamwagner47 sul forum http://www.ferrovie.it

2. Bolzano – Caldaro

Torno in stazione intorno alle 13.00. L’ambiente è bello e curato. Faccio in tempo a curiosare presso l’estremità nord del piano di stazione dove si trovano i treni con le locomotive a cremagliera del Renon.

La stazioncina “Rittnerbahn” a nord della stazione FS. Questa immagine è precedente alla data del viaggio: nel 1933 le scritte in tedesco sono ormai cancellate e sostituite da quelle in italiano. Nascosto dalla staccionata si trova il fascio di binari FS.

Lo spintore (a sinistra) e una motrice della Ferrovia del Renon “parcheggiati” nella zona nord della stazione di Bolzano – foto del 1965 di jhm0284 da wikipedia

Mi riprometto di tornare a Bolzano un’altra volta per effettuare questo tragitto.

Lo spintore a cremagliera a valle di due motrici dirette all’atopiano del Renon. Sullo sfondo il Catinaccio con le Torri del Vajolet.

Sono sul marciapiede del primo binario, in ombra grazie alla pensilina.

Sulla montagna di fronte, a sinistra del Virgolo, vedo in distanza muoversi la funivia del Colle. Tra qualche anno (nel 1937) verrà inaugurata anche quella di San Genesio, e la città si troverà ad avere due funicolari, due funivie ed una cremagliera, segno della integrazione tra il centro e le montagne circostanti. Comincia a fare più caldo del previsto.

E’ pronto il treno che in 19,8 Km mi porterà a Sant’Antonio in Caldaro per salire poi al passo della Mendola. All’epoca dell’inaugurazione (1898) la linea era operata a vapore, ed è stata elettrificata nel 1911.

Lokomotive Nr. 1851-Südbahn-Reihe 32d1 nel 1898, anno di inaugurazione della linea. Foto DEEF da schienenfahrzeuge.netshadow.at/

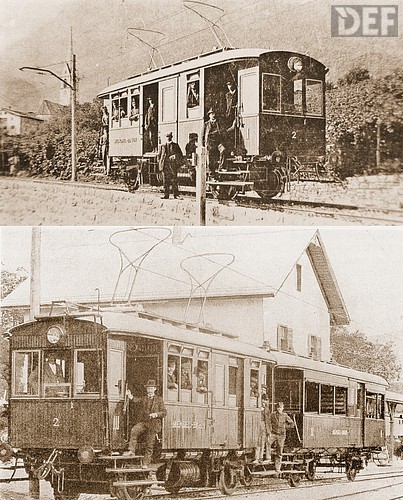

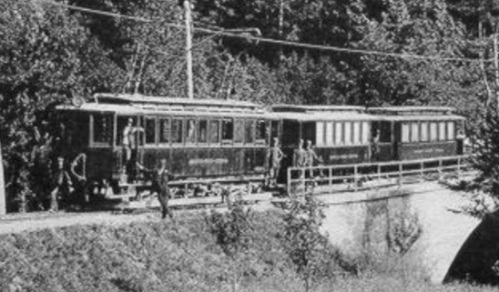

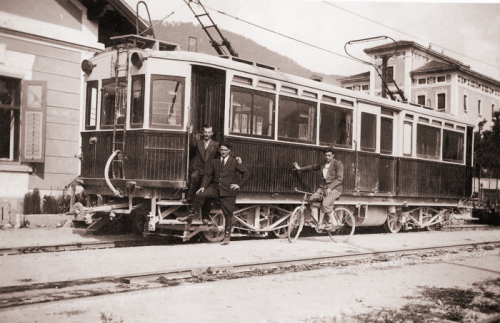

In mio treno è composto di due carrozzette con cassa in legno a due assi delle quali la prima è motorizzata; sembra più un tram che un treno. Sul tetto sono presenti due archetti uno dietro l’altro: entrambi sono in presa.

La motrice della Bolzano-Caldaro con il doppio archetto, e in basso con una carrozza a rimorchio. – Foto © DEEF – http://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/

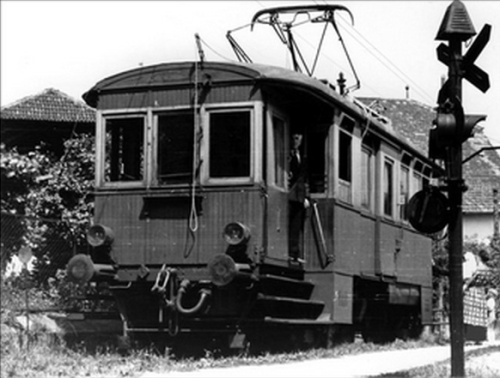

L’anno prossimo, con la messa in opera del trifase, le elettromotrici subiranno alcune variazioni: al posto degli archetti sarà installato un pantografo classico, e soprattutto, dalla stazione di Bolzano fino al bivio Oltradige verrà posata una terza rotaia a lato dei binari per evitare interferenze tra l’alimentazione del trenino e la linea elettrica delle FS. La terza rotaia sarà protetta da un’incastellatura di legno per evitare il pericolo di contatti accidentali.

La motrice dopo la sostituzione degli archetti con il pantografo. A lato si può notare la terza rotaia, protetta da una incastellatura di legno, e a fianco della motrice si vedono scendere le protezioni per il contatto. Si nota anche come la linea aerea sia appena passata dalla trifase alla continua: sono rimasti i pali della trifase ma il filo é uno solo. Foto © DEEF – http://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/

Una rara immagine a colori della “vacca di Caldaro”, poco prima della sua dismissione. La linea aerea nella stazione di Bolzano è ormai quella attuale.

(Altre foto su photorail.com). La linea è stata ereditata dall’Austria al termine della prima guerra mondiale e fino al 1923 è stata gestita dalle FS, poi è subentrata una società locale, la Società Anonima Ferrovia Transatesina (SAFT).

Nel 1960 la compagnia verrà unificata con la FEAR, cambiandone il significato da “Ferrovia Elettrica dell’Alto Renon” in “Ferrovie Elettriche ed Autoservizi Riuniti”. Tre anni dopo cesserà il traffico passeggeri sulla linea di Caldaro. A quel punto, la FEAR acquisirà anche due piccole motrici diesel per movimentare i merci, il cui esercizio proseguirà fino al 1971. Si trattava di due Jenbacher che poi sarebbero state cedute alla Bresciana SNFT.

Una delle due motrici diesel ex FEAR dopo la cessione alla SNFT, dove divennero Cn 532 e 533. In foto davanti alla automotrice Casaralta A2n della quale abbiamo parlato in passato. Foto M.Bicchierai da http://www.cfb-brescia.org/

Salgo sulla motrice con la speranza di vedere la linea dalla cabina. Ci sono pochi passeggeri, ma l’atmosfera è allegra. Si parte alle 13.23, l’orario non riporta il numero del treno. La carrozza è a salone. Il trenino si muove pigramente traballando sui binari. Imbocchiamo la linea per Merano, che seguiamo fino al suddetto bivio, dove uno scambio in deviata ci porta invece sulla sinistra, e ci troviamo così in piena linea a binario unico diretti verso Caldaro. La zona è ricca di vigneti e sostiamo ad Appiano, 411 mslm. Si sale poco alla volta, con una pendenza regolare. A Caldano vi arriviamo alle 14.03 come previsto dall’orario. Appena prima di entrare in stazione incontriamo uno scambio che presenta un ramo deviato a destra, da cui si dirama il tratto finale per Sant’Antonio.

3. Caldaro – Sant’Antonio

Non scendo dal treno, la mia corsa non termina qui. Il treno riparte quasi subito a marcia indietro, esce dalla stazione e si ferma subito dopo lo scambio che ho notato prima. Il capotreno scende, infila la chiave ricevuta in stazione nel fermascambio, quindi sblocca e ruota il macaco spostando gli aghi. Si riparte a marcia avanti, ma il treno si ferma subito.

Il capotreno blocca nuovamente lo scambio e risale sul treno. Percorriamo il breve tratto di un paio di km fino a Sant’Antonio, la linea è ripidissima (6,2% !), tanto che in progetto si era pensato di installare la cremagliera. Vi arriviamo alle 14.16 e siamo a 513 mslm. Questo è il vero capolinea e la stazione è in comune con la funicolare per il passo della Mendola.

4. Sant’Antonio – Mendola

Non ho molto tempo, c’è la coincidenza. La cabina della funicolare è molto elegante.

Rara immagine a colori della vecchia funicolare della Mendola – Foto © http://www.seilbahn.net/

Scendo dal treno. La funicolare è pronta e in attesa. Il percorso verso il passo è di poco più di 2.100 m e effettua un dislivello di ben 850 metri; la pendenza abbastanza spinta. Il tracciato inoltre non è rettilineo, ma compie un’ampia curva piegando verso destra in corrispondenza dell’incrocio delle carrozze.

Come usuale sulle funicolari, gli aghi sono fissi, le ruote esterne hanno doppio bordino, quelle interne sono senza bordino. La salita è molto lenta. I motori sono collocati nella stazione all’estremità superiore, l’unico rumore è dato dallo sferragliare delle ruote e dallo strisciare della fune traente sulle pulegge.

Funicolare della Mendola nel 1932 – Foto tratta da un post di Corrado Sala su http://www.ferrovie.it/forum

Dopo mezz’ora di salita, la funicolare rallenta in prossimità della stazione d’arrivo posta a 1364 mslm; sono le 14.42. C’è un vento fastidioso. Fuori della stazione, sul terrazzamento da cui si gode una vista magnifica, una lunga carrozza a carrelli su binario a scartamento metrico ci attende. La cassa è in doghe di legno.

Quando la Ferrovia Elettrica dell’Alta Anaunia, così si chiama, di lì a poco verrà chiusa al traffico, l’elettromotrice sarà trasferita sull’altopiano del Renon.

L’elettromotrice Alioth, all’epoca in servizio sulla Dermulo-Fondo-Mendola, poi trasferita sull’altopiano del Renon dove è tuttora in servizio, e dove è scattata questa foto – Immagine Coll. G. Fiorentino da http://www.clamfer.it

Per questa ragione ho scelto l’anno 1933. Volevo il massimo possibile pur rinunciando alla vista della terza rotaia di Bolzano. Inoltre mi divertiva l’idea di percorrere l’ultimo tratto su una tramvia gestita dalle FS (vedi sotto).

5. Mendola – Fondo – Dermulo

Comincia la discesa, ripida, fatta di curve e controcurve alle 14.48. Per buona parte il tracciato corre nel bosco, a fianco della strada carrozzabile.

Poco dopo la partenza, passaggio a Ruffré (in primo piano si vedono i binari) – Vecchia cartolina caricata da pamwagner47 sul forum http://www.ferrovie.it

Anche per questa linea l’orario generale non riporta il numero del treno. Il percorso di 24 km sarà effettuato in quasi due ore. Il biglietto costa 7 lire in terza classe, ed esattamente il doppio in prima.

Le medie, come si può notare, escluso il tratto diretto Trento-Bolzano, sono molto basse. Difficilmente altri turisti compiono il mio stesso giro, la maggior parte dei viaggiatori si limita ad effettuarne solo una parte. Il traffico è sostanzialmente locale. L’elettromotrice ha panche in legno e traina un piccolo carro con un carico di materiale eterogeneo. Ha operato qui anche una piccola automotrice a vapore.

Il paesaggio è bellissimo, costituito in alto da boschi di conifere, poi gradualmente cambia all’abbassarsi dell’altezza su livello del mare.

L’architettura cambia radicalmente rispetto al tratto fatto in precedenza: si passa dall’ambiente sudtirolese a quello tipicamente italiano. La differenza più netta è nella forma dei campanili delle chiese.

Arriviamo a Dermulo, 548 mslm, alle 16.22 dopo essere passati per Fondo, la cui stazione ha un piazzale sviluppato discretamente, con annesso il deposito dei mezzi della linea. Su questa ferrovia abbiamo percorso 23,6 Km. A Dermulo invece ci sono ben due stazioni, ma non ho molto tempo per ammirare il fabbricato della FEAA, una specie di castello, ho solo quattro minuti per la coincidenza e mi devo affrettare.

(Varie immagini della Dermulo-Mendola si trovano su ilovevaldinon.it.)

6. Dermulo – Trento

Questa è l’ultima tratta del nostro viaggio. La linea a scartamento metrico, la tramvia Trento-Malè, al pari della Ferrovia Transatesina è anch’essa è stata costruita sotto l’Impero Austro-Ungarico ed è ora gestita dalle FS come detto sopra; tra qualche anno (1936) sarà data in concessione a una compagnia locale; verrà poi radicalmente trasformata e diventerà dopo la guerra una ferrovia a tutti gli effetti. Quando, nel 1907, fu inaugurata, era la più lunga linea ferroviaria elettrificata del’intero Impero AustroUngarico. Essa collega la Val di Sole alla città di Trento – ci mette 4 ore a percorrere 60 Km!. Forse è per la sua velocità che la gente del posto la chiama “la vaca nonesa”, o più probabilmente per il suono delle sue trombe. Il mezzo che ci attende ha caratteristiche omogenee agli altri descritti finora: due pantografi ad archetto, cassa in doghe di legno e ambiente con panche pure in legno.

Spartana, ma elegante. Al centro è presente un bagagliaio abbastanza voluminoso che separa due scompartimenti di prima e terza classe. Ad essa sono agganciati due rimorchi corti, simili per stile, ma a due assi. Il treno diretto n. 4667 parte perfettamente puntuale alle 16.26 e percorrerà fino al capolinea circa 39 km. Il percorso è molto interessante, in buona parte su sede stradale, ricco di opere d’arte, ponti e viadotti, anche nel tratto ‘basso’. Il viaggio è rilassante, il tram è molto più stabile e solido dei mezzi che ho preso prima. Dopo un poco incontriamo l’automotrice merci.

Le fermate principali sono a Mezzolombardo e Mezzocorona con le sue due stazioni, dove si incrocia la linea delle FS. Tra Mezzolombardo e Mezzocorona il binario è a doppio scartamento a tre rotaie: un raccordo ferroviario utilizza il tracciato della tramvia (che come abbiamo detto è a a scartamento metrico) anche per il trasporto merci a scartamento normale. Il raccordo è chiamato dai locali “La Retta” o anche la “Ferratela”.

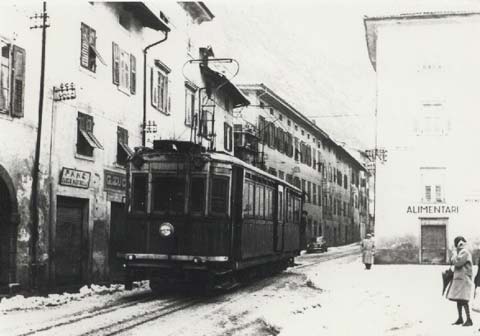

Anche a Lavis, come a Mezzolombardo, il tracciato ferroviario attraversa proprio il cuore del paese: in fondo è una tramvia!

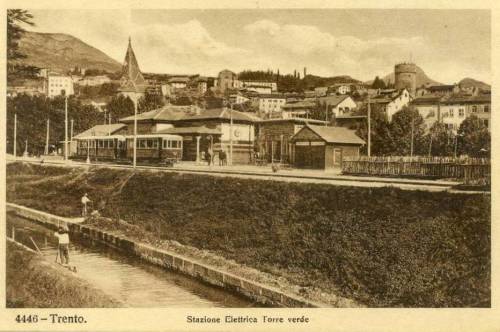

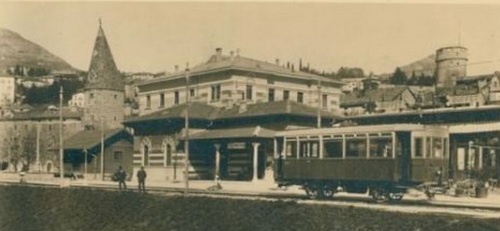

Da Gardolo, alla progressiva 4+323 da Trento, fino a due km circa dal capolineail binario diventerà, negli anni ’70, a doppio scartamento per via di un raccordo industriale. L’ingresso in città avviene in parte in sede stradale e la linea si attesta alla stazione Trento Torre Verde, un bel fabbricato di un solo piano, esattamente alle 18.37.

Scendo dal treno. Poche centinaia di metri mi separano dalla stazione delle FS e li percorro a piedi. Ho concluso così il mio itinerario. Ho passato una giornata felice che non dimenticherò tanto facilmente.

Una cartina mostra il percorso – eccetto la parte sud sulla Ferrovia della Val di Non e Trento – Immagine tratta da un post di Corrado Sala su http://www.ferrovie.it/forum

7. Cosa resta

Torniamo al presente, alla realtà di oggi. Non ci sono più tram e funicolari a Bolzano, la Ferrovia del Renon è ancora una bellissima attrattiva ma è limitata all’altopiano, e la cremagliera è stata sostituita da una funivia. Non è più possibile effettuare il percorso descritto percorso tutto su binari. Le linee dell’alta Val di Non e della Ferrovia Transatesina sono chiuse da tempo e non sembra esserci un grande rimpianto da parte della popolazione. Il vecchio tracciato ferroviari0 è utilizzato per una pista ciclabile, ma da oltre dieci anni si ipotizza di ripristino di un collegamento con l’Oltradige per risolvere i problemi di traffico: si è parlato di varie ipotesi, dal minimetro al tram, dalla funivia al metrobus (vedi anche DEEF, in tedesco). Quest’ultima è la soluzione verso la quale ci si sta orientando. Una serie di fotografie scattate lungo il vecchio percorso, oltre alla mappa dello stesso, si trovano su FerrovieAbbandonate.it. Lungo la ciclabile, a Caldaro, c’è anche una locomotiva a vapore monumentata, ma è una FS Gr. 835 che nulla a mai avuto a che fare con questa linea. Una locomotiva a vapore della Bolzano-Caldaro si trova invece a Graz – o almeno era lì nel 2008 (in pessimo stato).

La Ct-n2 (Krauss, Linz 3933/1898 GKB 1851 (ex LB Bozen – Kaltern 1), Graz (06.08.2008, Volker Gutzelnig) da http://www.dampflok.at

La gemella (Ct-n2 Krauss Linz 3932/1898) che fu in servizio con il n. 1 fino all’elettrificazione del 1912, pare sia stata in condizioni migliori negli stessi anni.

La Ct-n2 (Krauss, Linz 3932/1898). Foto da http://www.drehscheibe-online.de

I fabbricati di alcune stazioni sono ancora presenti e ben identificabili, per esempio Caldaro e Fondo. Una foto di quest’ultima è presente su ferrovieabbandonate.it.

Resta operativa la funicolare della Mendola e il suo percorso merita certamente una visita. Da allora le carrozze sono state cambiate due volte. Quelle del periodo intermedio sono visibili subito fuori della stazione di valle. Quelle attuali sono molto belle e panoramiche, con tutte le pareti ed il tetto in vetro.

Una foto storica: il cambio della guardia nel 2005 tra le ultime due versioni della funicolare della Mendola. Foto © http://www.seilbahn.net/

Merita pure certamente un viaggio la Ferrovia Trento Malè, ora prolungata fino a Mezzana per servire gli impianti sciistici di Marilleva. sia per i suoi elettrotreni di diverse generazioni, tutti potenti e bellissimi, sia per le imponenti opere d’arte. (Si veda il post sul Minuetto per il Coradia Meridian a scartamento ridotto in opera sulla Trento-Malè-Marilleva).

Il Dolomiti Express, un’Ansaldo Firema del 1994 con ampio spazio per biciclette a bordo, scavalca la profonda forra del fiume noce sul ponte di Santa Giustina- Foto da http://www.rincoboys.org

Dopo la riprogettazione del tracciato completata nel 1964, non passa più per le vie di Lavis e di Mezzolombardo, e la Ferratela non c’è più. Il doppio scartamento è invece presente a Gardolo: andava allo stabilimento della Whirpool. Non verrà più usato: è di quest’anno (2014) la chiusura definitiva dello stabilimento, con il suo carico di dramma per la disoccupazione.

Il raccordo di Gardolo, con i binari a scartamento metrico della Trento-Malè e la terza rotaia per lo scartamento standard.

A Trento i treni dal 1995 si attestano direttamente in stazione FS. Quando avvenne la trasformazione della tramvia in ferrovia, la stazione Trento Torre Verde venne abbattuta e i treni giungevano in piazza Centa, dove il fabbricato di stazione dalla architettura tipica anni ’60 non è tanto bello ed era in una posizione decentrata e scomoda rispetto alle FS. Una bella storia della FTM,che intanto ha celebrato i 100 anni, è disponibile su youtube. Vi sono anche alcuni brevi spezzoni storici relativi a un periodo vicino a quello di cui abbiamo parlato.

[…] Credits: per la cartolina in copertina e per tutte le cartoline raccolte nel post ringraziamo Fabio Bartolini che ci ha concesso in esclusiva queste vecchie immagini dalla sua collezione personale, dandoci modo di creare questa piccola raccolta. Per le prime due immagini nel testo si rimanda al sito scalaenne.wordpress […]